水: 生命之源的奥秘, 在分子结构与生态循环中尽显

【产学研王教授视点】摘要:水是地球上最为普遍且关键的物质,对生命的起源、演化和维持起着不可替代的作用。本文从水的分子结构出发,剖析其独特的物理化学性质,探讨水在生态循环中的关键环节与重要作用。通过对水分子结构与生态循环的关联研究,揭示水在维持地球生态系统平衡和生命活动中的奥秘,为进一步认识和保护水资源提供理论依据。 关键词:水;分子结构;生态循环;生命之源

一、引言

水,这一看似平凡却又无比神奇的物质,是地球上分布最广、最重要的物质之一。它覆盖了地球表面约71%的面积,以江河湖海、冰川雪原、地下水等多种形式存在。从微观层面看,水的分子结构蕴含着独特的奥秘;从宏观角度讲,水在生态循环中扮演着无可替代的角色。

水是生命存在的基本条件。无论是简单的单细胞生物,还是复杂的高等动植物,都离不开水的滋养。在生命的起源过程中,水为有机分子的形成和反应提供了适宜的环境;在生命的演化进程中,水推动了生物大分子的复杂化和生物功能的多样化;在生命的维持阶段,水参与了生物体内的各种生理活动,确保生物体正常运转。

水是维持地球生态系统平衡的关键因素。在生态循环中,水参与了物质循环、能量流动和信息传递等多个环节。它如同地球生态系统的“血液”,将各种物质和能量输送到不同的生态位,促进了生物之间的相互依存和协同进化。研究水的分子结构与生态循环的关系,有助于更好地理解生命的奥秘和生态系统的运行机制,为解决水资源短缺、环境污染等全球性问题提供科学依据。

二、水的分子结构

2.1 水分子的组成与结构特点

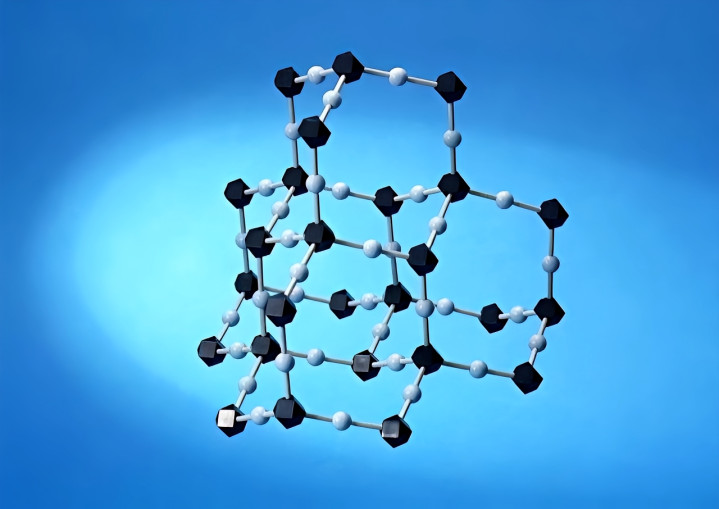

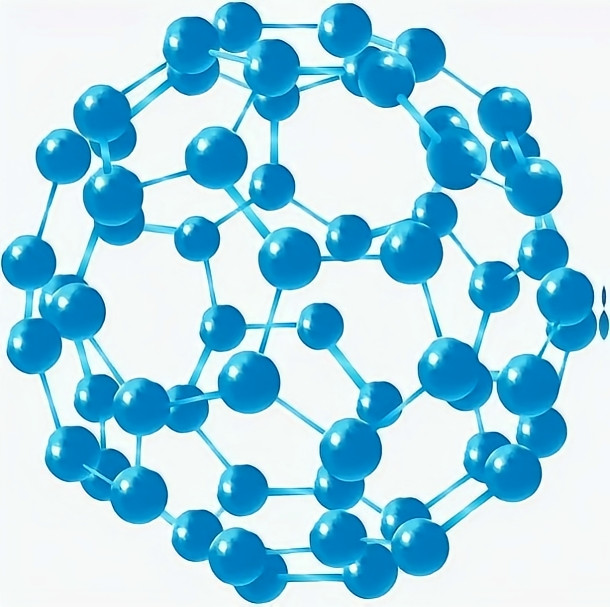

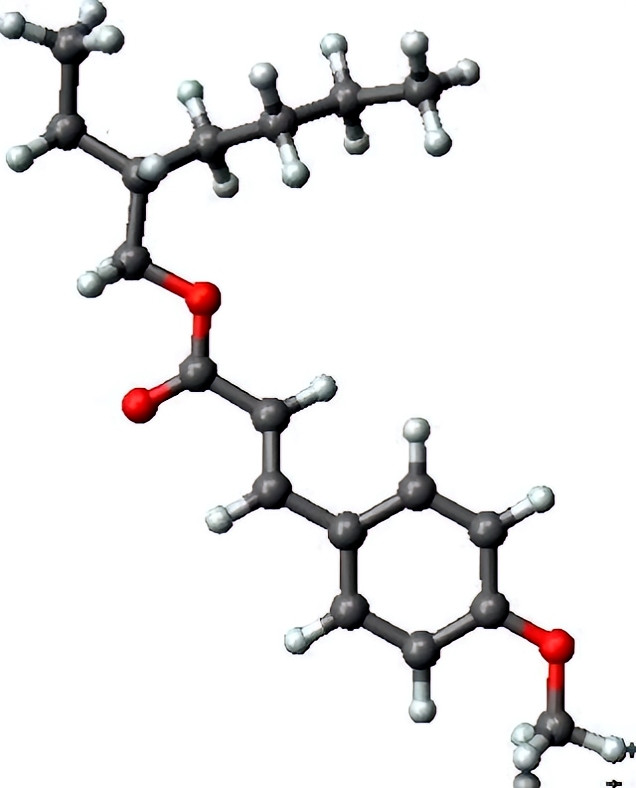

水分子由两个氢原子和一个氧原子通过共价键结合而成,化学式为H₂O。在水分子的结构中,氧原子的电负性较大,对共用电子对的吸引力较强,使得共用电子对偏向氧原子,而氢原子则相对带正电。这种电子云分布的不均匀导致水分子具有极性,即水分子的两端分别带有部分正电荷和部分负电荷。

从空间结构上看,水分子呈V形,两个氢原子与氧原子之间的夹角约为104.5°。这种独特的空间结构使得水分子在空间排列上具有一定的方向性,进一步影响了水分子的物理化学性质。水分子的这种极性结构使其能够与其他极性分子或离子通过静电作用相互吸引,形成氢键等特殊的相互作用。

2.2 氢键的形成与性质

氢键是一种特殊的分子间作用力,它是由一个电负性较大的原子(如氧、氮、氟等)与氢原子形成的共价键,与另一个电负性较大的原子之间的静电吸引作用。在水分子中,由于氧原子的电负性大,氢原子与氧原子形成的共价键具有较强的极性,使得氢原子带有部分正电荷,可以与另一个水分子中的氧原子形成氢键。

氢键的形成使得水分子之间具有较强的相互作用,这种相互作用比一般的分子间作用力要强,但比化学键要弱。氢键的存在使得水具有许多独特的物理化学性质,如较高的沸点、熔点、比热容和表面张力等。水的沸点(100℃)和熔点(0℃)相对较高,这是由于水分子之间存在氢键,需要较多的能量才能破坏氢键使水分子从液态变为气态或固态。

2.3 水分子的结构对性质的影响

水分子的极性和氢键的形成对其物理化学性质产生了深远的影响。除了上述提到的沸点、熔点、比热容和表面张力外,水的其他性质也与分子结构密切相关。

水的溶解性极好,能够溶解许多无机物和有机物。这是由于水分子的极性使其能够与许多极性分子或离子通过静电作用相互吸引,形成水合离子或水合分子。食盐(NaCl)在水中能够解离成钠离子(Na⁺)和氯离子(Cl⁻),并与水分子形成水合离子,从而在水中溶解。水的溶解性使得水在生物体内能够运输营养物质、代谢废物和激素等物质,对生物的生命活动起着至关重要的作用。

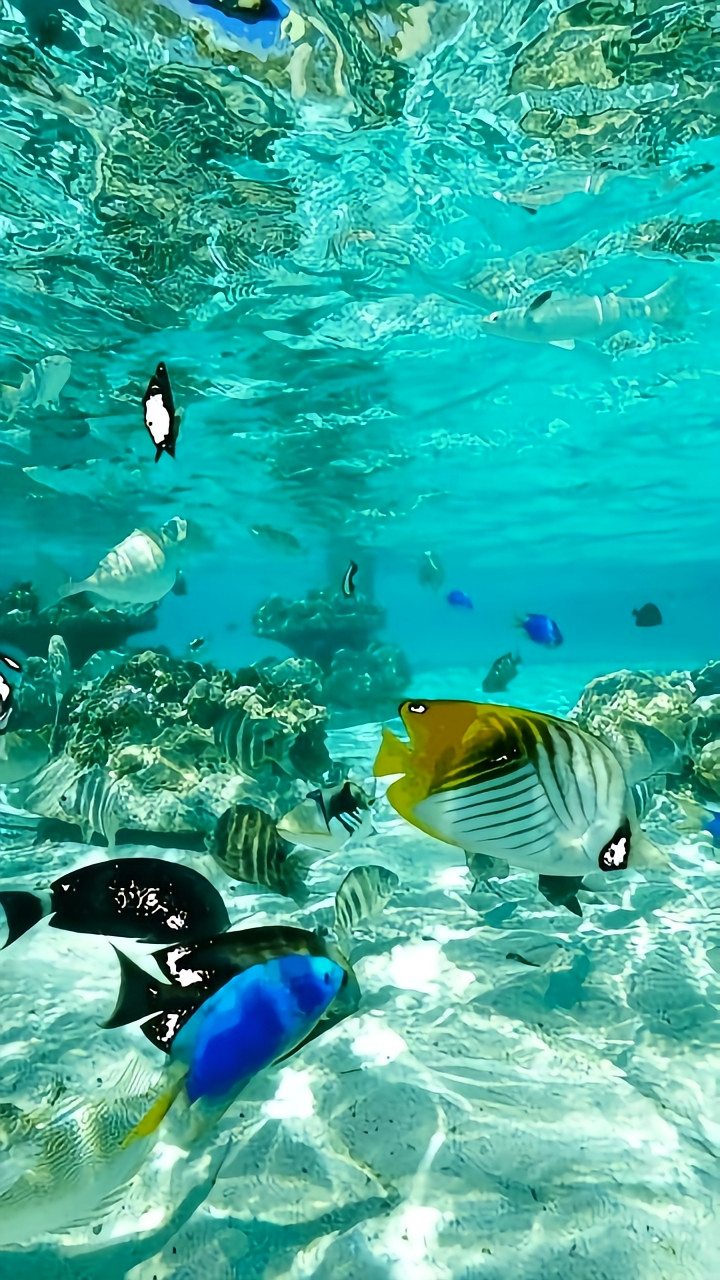

水的密度与温度的关系也很独特。水的密度在4℃时最大,为1g/cm³。当温度低于4℃时,水的密度随温度的降低而减小;当温度高于4℃时,水的密度随温度的升高而减小。这种独特的密度与温度的关系使得水在结冰时体积膨胀,冰的密度比水小,因此冰能够浮在水面上。这一特性对水生生物的生存具有重要意义,它使得水体在冬季结冰时,冰层能够覆盖在水面上,为水生生物提供了一个相对稳定的生存环境,防止水体完全冻结,保证了水生生物在冬季的生存。

三、水的物理化学性质

3.1 水的溶解性

水是一种极好的溶剂,其溶解能力源于水分子的极性。除了常见的无机盐类,如氯化钠、硫酸铜等能在水中溶解外,许多有机物也能在水中溶解,如糖类、氨基酸等。

水的溶解性对生物体内的化学反应至关重要。在细胞内,各种生化反应需要在特定的溶液环境中进行,水作为溶剂为这些反应提供了必要的场所。酶促反应中,酶和底物都需要在水中溶解并相互作用,才能完成催化反应。水能促进物质的扩散和运输,使细胞内的营养物质、代谢废物和信号分子能够快速、有效地在细胞内和细胞间传递。

3.2 水的密度与温度的关系

水的密度与温度的独特关系不仅对水生生物有重要意义,还对地球的气候和地理环境产生了深远影响。在冬季,湖泊和河流表面的水结冰后浮在水面上,形成了一层保温层,减少了水体与外界的热量交换,使得水下的生物能够在相对温暖的环境中生存。

水的这种密度特性还影响了海洋环流。在极地地区,海水结冰时盐分析出,使得周围的海水密度增大,下沉到海底,形成深层海水。温暖的海水则从低纬度地区流向高纬度地区,补充下沉的海水,从而形成了全球性的海洋环流。海洋环流对地球的气候调节起着重要作用,它能够将热量从低纬度地区输送到高纬度地区,使全球气候保持相对稳定。

3.3 水的电离与酸碱性

水的电离是一个动态平衡过程,在25℃时,纯水中氢离子浓度和氢氧根离子浓度均为1×10⁻⁷mol/L,此时水的pH值为7,呈中性。当水中加入酸或碱时,水的电离平衡会发生移动。加入酸时,酸会电离出氢离子,使水中氢离子浓度增大,抑制了水的电离,导致氢氧根离子浓度减小,水的pH值降低,呈酸性;加入碱时,碱会电离出氢氧根离子,使水中氢氧根离子浓度增大,同样抑制了水的电离,导致氢离子浓度减小,水的pH值升高,呈碱性。

水的酸碱性对生物的生命活动具有重要影响。不同的生物对水的酸碱性有不同的适应范围。大多数淡水生物适宜在中性或微碱性的水中生存,一些海洋生物则适应了高盐度和微碱性的海水环境。水的酸碱性还会影响土壤的性质和肥力,进而影响植物的生长和发育。

四、水在生命起源中的作用

4.1 原始海洋的形成与生命的摇篮

地球形成初期,表面温度极高,火山活动频繁,大量的水蒸气、二氧化碳等气体从地球内部释放出来,形成了原始大气。随着地球表面温度的逐渐降低,水蒸气凝结成液态水,形成了原始海洋。原始海洋为生命的起源提供了必要的物质基础和环境条件。

海洋中含有丰富的无机物和有机物,这些物质在一定的条件下能够发生化学反应,生成更为复杂的有机分子。在闪电、紫外线等能量的作用下,水、二氧化碳、氨、甲烷等无机物可以合成氨基酸、核苷酸等有机小分子。这些有机小分子进一步聚合,形成了蛋白质、核酸等生物大分子,为生命的起源提供了物质基础。

海洋的相对稳定的环境和适宜的温度、酸碱度等条件,为生命的起源提供了适宜的环境。海洋能够缓冲外界环境的变化,如温度波动、紫外线辐射等,为有机分子的形成和反应提供了相对稳定的空间。海洋中的水能够溶解和运输各种物质,促进了有机分子之间的相互作用和聚集。

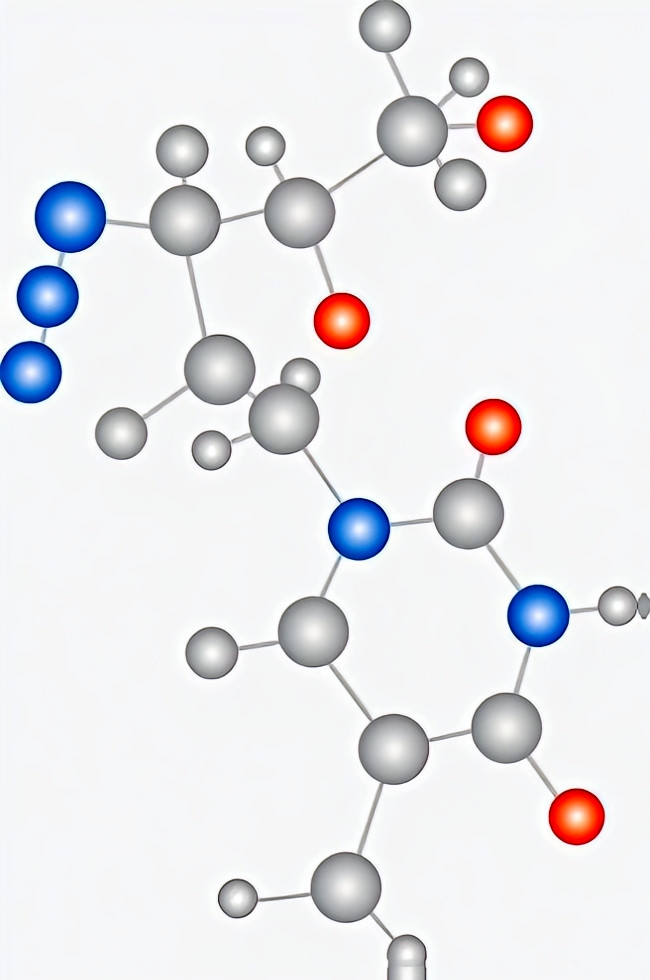

4.2 水对有机分子的稳定与聚集作用

水作为一种极性溶剂,能够与许多有机分子通过氢键等相互作用相互吸引,使有机分子在水中保持稳定。氨基酸分子中含有氨基和羧基等极性基团,能够与水分子形成氢键,从而在水中稳定存在。水能够促进有机分子的聚集,形成胶体或微球体等结构。

这些胶体或微球体结构具有一定的稳定性和选择性,能够为有机分子的进一步反应和生命的起源提供有利的条件。它们可以将有机分子包裹在其中,形成一个相对独立的空间,防止有机分子被外界环境破坏。这些结构具有一定的表面性质,能够吸附周围的有机分子,促进有机分子的聚集和相互作用。

4.3 水参与的生命起源相关化学反应

在生命的起源过程中,水参与了许多重要的化学反应。除了上述提到的无机物合成有机小分子的反应外,水还参与了生物大分子的合成反应。在蛋白质的合成过程中,氨基酸之间通过脱水缩合反应形成肽键,水是这个反应的产物之一。在核酸的合成过程中,核苷酸之间也通过类似的反应形成磷酸二酯键,同样有水的参与。

水在光合作用的早期阶段可能起到了关键的作用。研究表明,在原始海洋中,可能存在一些能够利用光能将二氧化碳和水转化为有机物的化学反应,这些反应为生命的起源提供了能量和物质来源。虽然目前对于这些反应的具体机制还不完全清楚,但可以肯定的是,水在生命的起源过程中扮演了不可或缺的角色。

五、水在生物体内的功能

5.1 细胞内的溶剂与反应介质

水是细胞内含量最多的成分,占细胞鲜重的70% - 90%。在细胞内,水作为极好的溶剂,能够溶解许多无机物和有机物,为细胞内的化学反应提供了反应介质。细胞内的许多生化反应,如糖酵解、三羧酸循环、蛋白质合成等,都需要在水溶液中进行。

以糖酵解为例,葡萄糖在细胞质中被分解成丙酮酸的过程涉及多个酶促反应,这些反应都需要水作为溶剂和反应介质。水不仅能够溶解葡萄糖、酶等反应物,还能促进反应物之间的碰撞和相互作用,使反应能够顺利进行。水能够促进物质的运输和扩散,使细胞内的物质能够均匀分布,保证细胞内各种生化反应的正常进行。

5.2 参与生物大分子的结构与功能

水分子能够与生物大分子(如蛋白质、核酸、多糖等)通过氢键等相互作用相互结合,影响生物大分子的结构和功能。在蛋白质的结构中,水分子能够填充在蛋白质分子的空隙中,稳定蛋白质的三级结构。蛋白质的三级结构是由其氨基酸序列决定的,但水分子的存在可以进一步稳定这种结构,使蛋白质能够发挥其正常的功能。

水能够参与蛋白质的折叠和去折叠过程,影响蛋白质的功能。在一些蛋白质的变性过程中,水分子会破坏蛋白质分子内部的氢键和疏水相互作用,导致蛋白质的结构发生改变,从而失去其功能。在核酸的结构中,水分子能够与核酸碱基形成氢键,维持核酸的双螺旋结构。水能够影响多糖的溶解性和黏度等性质,对生物大分子的功能发挥起着重要的作用。

5.3 调节生物体温与维持内环境稳定

水的比热容较大,能够吸收或释放较多的热量而温度变化较小。在生物体内,水能够通过蒸发散热等方式调节生物体温,使生物体能够在不同的环境温度下保持相对稳定的体温。人体在出汗时,汗液蒸发会带走大量的热量,从而降低体温。当环境温度升高时,人体会通过增加出汗量来加强散热;当环境温度降低时,人体会减少出汗量,减少散热,以维持体温的稳定。

水能够参与生物体内的物质循环和代谢过程,维持生物体内环境的稳定。血液中的水分能够运输营养物质、代谢废物和激素等物质,调节细胞外液的渗透压和酸碱度等。细胞外液的渗透压和酸碱度对细胞的正常功能至关重要,水通过参与这些调节过程,保证了生物体内环境的相对稳定,使生物体能够正常生存和活动。

六、水在生态循环中的关键环节

6.1 水循环的基本过程

水循环是指地球上不同地方的水,通过吸收太阳的能量,改变状态到地球上另外一个地方。水循环的主要环节包括蒸发、植物蒸腾、水汽输送、降水、地表径流、下渗和地下径流等。

太阳辐射使地表水蒸发变成水蒸气,进入大气中。植物通过蒸腾作用将水分从根部输送到叶片,并以水蒸气的形式释放到大气中。水汽在大气中随着气流运动,输送到不同的地区。当水汽遇冷时,会凝结成云滴,进一步形成降水,如雨、雪、雹等。降水落到地面后,一部分形成地表径流,流入江河湖泊等水体;一部分下渗到地下,形成地下径流,最终又汇入海洋或其他水体,完成水循环的过程。

水循环是一个全球性的过程,它不断地将水分从海洋输送到陆地,再从陆地返回海洋,维持了地球上水资源的动态平衡。水循环还对地球的气候、生态和地理环境产生了重要影响。

6.2 水在物质循环中的作用

水是物质循环的重要载体,参与了碳循环、氮循环、磷循环等多种物质循环过程。在碳循环中,水通过溶解二氧化碳,参与光合作用和呼吸作用等过程,促进了碳在生物群落和无机环境之间的循环。植物通过光合作用吸收二氧化碳和水,合成有机物,将碳固定在生物体内。动物通过摄食植物或其他动物,将碳转移到自己体内。生物通过呼吸作用将有机物氧化分解,释放出二氧化碳和水,使碳又返回到无机环境中。

在氮循环中,水为硝化细菌、反硝化细菌等微生物提供了生存环境,促进了氮的固定、氨化、硝化和反硝化等过程的进行,使氮元素能够在生物群落和无机环境之间循环。氮气是大气中含量最多的气体,但大多数生物不能直接利用氮气。一些固氮微生物能够将氮气转化为氨,使氮元素进入生物群落。植物通过吸收土壤中的氨或硝酸盐等含氮化合物,将氮元素固定在体内。动物通过摄食植物或其他动物,将氮元素转移到自己体内。生物死亡后,体内的含氮化合物被分解者分解,释放出氨或硝酸盐等,又返回到土壤或水体中。

在磷循环中,水能够将岩石和土壤中的磷溶解并运输到生物体内,同时将生物体内的磷通过排泄和分解等方式释放回环境中,实现磷的循环。磷主要以磷酸盐的形式存在于岩石和土壤中,水通过溶解作用将磷酸盐溶解,使其能够被植物吸收利用。植物通过根系吸收土壤中的磷酸盐,将其转化为有机磷化合物。动物通过摄食植物或其他动物,将磷转移到自己体内。生物死亡后,体内的磷化合物被分解者分解,释放出磷酸盐,又返回到土壤或水体中。

6.3 水对能量流动的影响

水在生态系统中参与了能量的流动和转化。在光合作用中,水作为反应物之一,为植物提供了氢原子和电子,使植物能够将光能转化为化学能,储存在有机物中。这些有机物通过食物链和食物网在生物群落中传递,为其他生物提供了能量来源。植物通过光合作用合成的有机物被草食动物摄食,草食动物体内的能量又通过肉食动物的捕食而传递。

水在生物的呼吸作用中也起着重要的作用,生物通过呼吸作用将有机物氧化分解,释放出能量,其中一部分能量以热能的形式散失到环境中,水是呼吸作用的产物之一。水在生态系统的物质循环过程中,伴随着能量的流动和转化,如水的蒸发和降水过程需要吸收和释放大量的能量。这些能量的流动和转化推动了生态系统的运转和发展。

七、水资源现状与保护

7.1 全球水资源现状

目前,全球水资源面临着严峻的挑战。一方面,全球水资源分布不均,一些地区水资源丰富,而另一些地区则面临着严重的水资源短缺问题。非洲、中东等地区水资源匮乏,许多居民面临着饮水困难。这些地区气候干旱,降水稀少,加上人口增长和经济发展对水资源的需求不断增加,使得水资源短缺问题日益突出。

另一方面,全球水资源污染问题日益严重,工业废水、农业面源污染和生活污水等大量排放,导致许多水体受到污染,水质恶化。工业废水中含有大量的重金属、有机物等污染物,农业面源污染主要是由于农药、化肥的大量使用,生活污水中含有大量的有机物、氮、磷等营养物质。这些污染物进入水体后,会破坏水生生态系统,对人类的健康造成威胁。

全球气候变化也对水资源产生了影响,如降水模式的改变、冰川融化等,进一步加剧了水资源的短缺和不稳定。一些地区降水减少,导致河流径流量减少,湖泊水位下降;另一些地区可能出现暴雨等极端降水事件,引发洪涝灾害。冰川融化会导致海平面上升,同时也会影响河流的径流量和水资源的时空分布。

7.2 水资源保护的重要性

水资源是人类生存和发展的基础,保护水资源对于维护生态系统的平衡、保障人类的健康和促进经济的可持续发展具有重要意义。水资源是生态系统的重要组成部分,保护水资源能够维持生态系统的稳定和生物多样性。许多水生生物依赖特定的水环境生存,水资源的短缺和污染会导致水生生物的生存受到威胁,破坏生态系统的平衡。

清洁的水资源是人类健康的重要保障,饮用受污染的水会导致各种疾病的发生,如腹泻、肝炎、痢疾等。据统计,全球每年因饮用受污染的水而死亡的人数高达数百万。水资源是经济发展的重要支撑,农业、工业和服务业等各个领域都离不开水资源的支持。农业是用水大户,水资源的短缺会影响农作物的生长和产量;工业生产需要大量的水用于冷却、洗涤等过程;服务业如旅游业也依赖于优质的水资源。加强水资源保护,合理开发和利用水资源,是当前全球面临的重要任务。

7.3 水资源保护的措施与策略

为了保护水资源,需要采取一系列的措施和策略。首先,要加强水资源管理,建立健全水资源管理制度,加强对水资源的监测和评估,合理分配水资源。政府应制定相关的法律法规,加强对水资源的保护和管理,明确水资源的产权和使用权,建立水资源有偿使用制度。要加强对水资源的监测和评估,及时掌握水资源的数量、质量和分布情况,为水资源的合理开发和利用提供科学依据。

其次,要加强水污染防治,加大对工业废水、农业面源污染和生活污水的治理力度,推广清洁生产技术和生态农业,减少污染物的排放。工业企业应采用先进的生产工艺和设备,实现废水的达标排放;农业生产中应合理使用农药、化肥,推广生态农业模式,减少农业面源污染;生活污水应进行集中处理,提高污水处理率。

要加强水资源节约和循环利用,提高水资源的利用效率,推广节水器具和技术,加强中水回用和雨水收集利用等。在农业方面,可以采用滴灌、喷灌等节水灌溉技术,减少水资源的浪费;在工业方面,可以采用循环冷却水系统,提高水的重复利用率;在城市生活中,可以推广节水器具,如节水马桶、节水水龙头等,同时加强中水回用和雨水收集利用,将处理后的中水和收集的雨水用于城市绿化、道路冲洗等。

加强公众教育,提高公众的水资源保护意识,形成全社会共同参与水资源保护的良好氛围。通过开展宣传教育活动,向公众普及水资源保护的知识和重要性,提高公众的环保意识和责任感。鼓励公众积极参与水资源保护行动,如节约用水、举报水污染行为等。

八、结论

水作为生命之源,在分子结构和生态循环中展现出独特的奥秘和重要的作用。从水分子的极性和氢键结构出发,理解了水具有许多独特的物理化学性质,这些性质为生命的起源和演化提供了必要的条件。在生物体内,水是细胞内的溶剂和反应介质,参与生物大分子的结构与功能,调节生物体温和维持内环境稳定。在生态循环中,水是物质循环和能量流动的重要载体,对维持生态系统的平衡和稳定起着关键的作用。

目前全球水资源面临着分布不均、污染严重和气候变化等挑战,加强水资源保护刻不容缓。应采取有效的措施和策略,加强水资源管理、水污染防治和水资源节约利用,提高公众的水资源保护意识,共同保护好这一宝贵的生命之源,实现人类与自然的和谐共生。

未来的研究可以进一步深入探讨水分子结构与生命活动的微观机制,例如研究水分子在蛋白质折叠、酶催化等过程中的具体作用。要探索水资源保护与生态可持续发展的协同路径,如建立水资源 - 生态 - 经济复合系统模型,优化水资源的配置和利用,实现水资源保护与经济发展的双赢。通过不断的研究和实践,为解决全球水资源问题提供更科学的依据和更有效的方案。